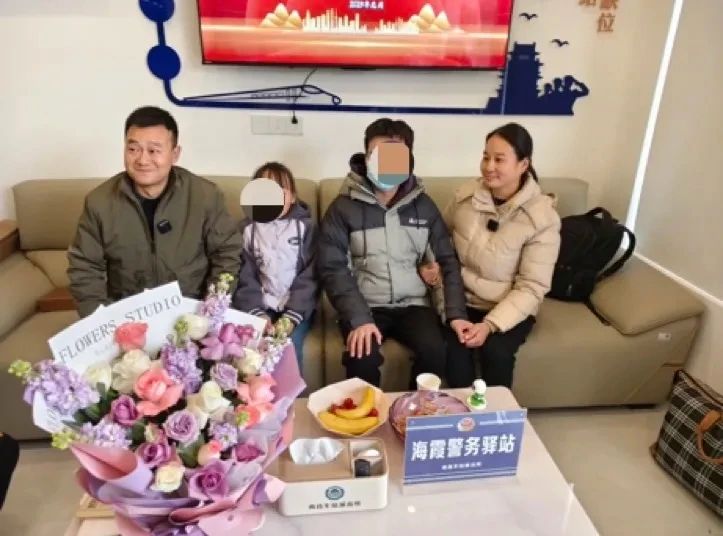

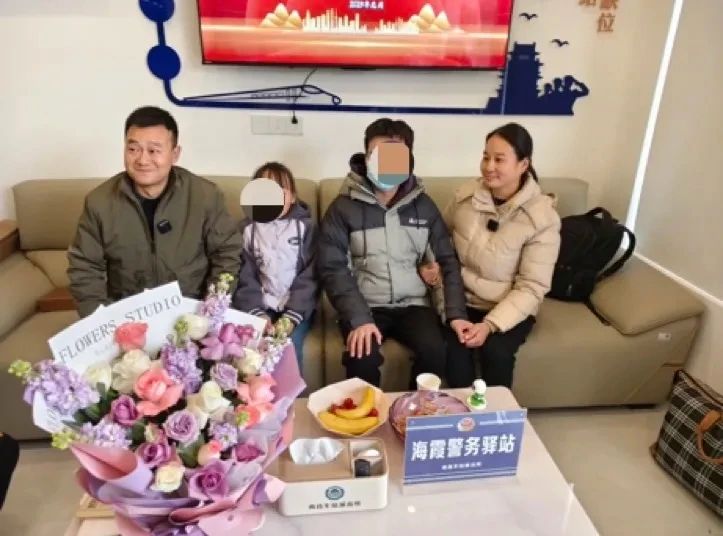

近日,人民日报发表了一篇关于警方利用人工智能技术寻找拐卖儿童的专题文章《用AI推测长大后的相貌!10个月大被拐的他,22年后找到了!》。据文章报道,在警方的帮助下,被拐22年的乐凯,终于回到了家人的怀抱。在认亲现场,乐凯与父母紧紧拥抱在一起,父母一人一边紧挨着乐凯坐下,紧攥着他的手,一刻不愿松开。这份重逢的喜悦,对这家人来说是“最好的新年礼物”。

跨越二十二年的等待,终得重逢

乐凯丢失时才10个月大,刚刚断奶4天,22年的时光让他的相貌早已发生了翻天覆地的变化,寻找他的难度可想而知。传统的人脸比对方法,对于这样长时间跨度的容貌变化难以有效识别,导致案件迟迟没有突破。

然而,命运的转机在这个冬天悄然降临。南昌铁路公安局南昌公安处庐山车站派出所接手了这个长达22年的案件,并携手格灵深瞳,利用“跨年龄同亲缘比对算法”展开了全新的寻亲尝试。一张张老照片被输入系统,通过AI技术的识别能力精确查找,随后在海量对象中进行筛选。

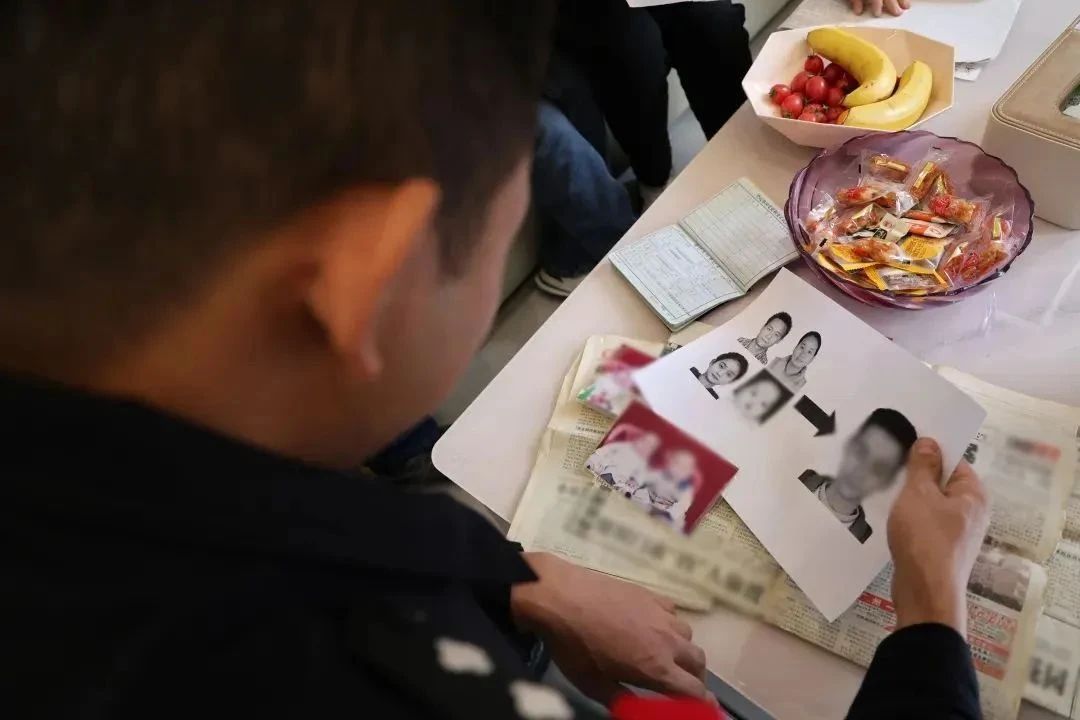

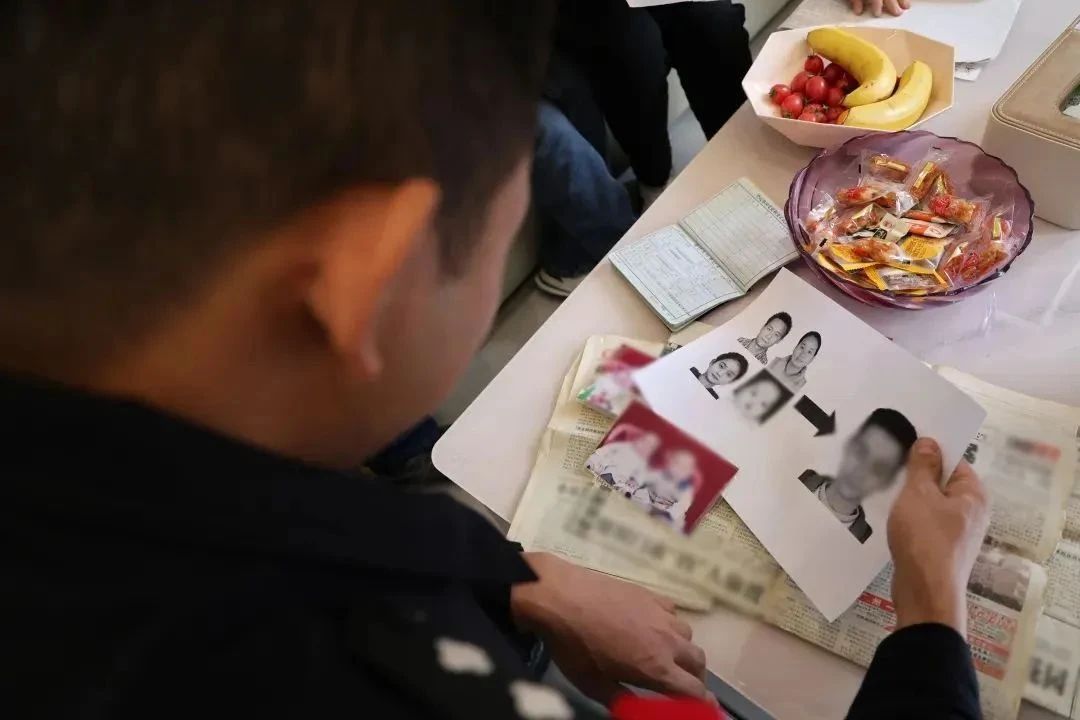

乐家人第一天把照片发给民警,第二天就传来了好消息:找到了一名高度疑似乐凯的孩子。“我拿到了乐凯及其父母、妹妹的高清照片,利用AI算法推测出乐凯成年的面貌,再在数据库中寻找最符合的匹配对象。”南昌铁路公安处庐山车站派出所的民警汪挺回忆道。

在AI技术的助力下,初步筛选的结果为警方提供了重要参考。接下来的人工排查工作将范围缩小到极少数符合条件的候选对象。最终,警方锁定了一名来自汕头的青年男子。经过DNA比对,确认了他的真实身份——他正是22年前丢失的乐凯!

儿童被拐卖,一直是社会的痛点问题。公安机关在打拐寻亲中,也长期面临三大难题:

在这些难题面前,传统的寻亲手段显得力不从心,格灵深瞳自主研发的“跨年龄同亲缘比对算法”为打拐寻亲提供了一种全新的可能。

在这些难题面前,传统的寻亲手段显得力不从心,格灵深瞳自主研发的“跨年龄同亲缘比对算法”为打拐寻亲提供了一种全新的可能。

经过十年在算法实践应用上的深耕打磨,格灵深瞳构建了业内领先的人脸识别模型,通过捕捉面部微小特征和变化规律,能够适应不同年龄段之间的容貌差异。与此同时,采用分布式算法训练出来的人脸识别大模型,具备强大的泛化能力,可适应更大跨度的年龄识别。此外,格灵深瞳基于亲缘数据进一步训优化算法,使算法具备识别等同于DNA表征的亲缘关系能力。

乐凯的寻亲成功,只是格灵深瞳“跨年龄同亲缘比对算法”助力警方寻亲打拐的一个缩影。截至目前,“跨年龄同亲缘比对算法”已经在全国多个公安机关落地应用,帮助百余家庭实现了团圆,如“解清帅”“陈昊”“川川”等被拐多年的儿童,以及余华英案中部分被拐的儿童。

在这些难题面前,传统的寻亲手段显得力不从心,格灵深瞳自主研发的“跨年龄同亲缘比对算法”为打拐寻亲提供了一种全新的可能。

在这些难题面前,传统的寻亲手段显得力不从心,格灵深瞳自主研发的“跨年龄同亲缘比对算法”为打拐寻亲提供了一种全新的可能。